Scrivo, ora, questo articolo che probabilmente nessuno leggerà. Troppo lungo, troppo denso, troppo poco utile, forse. Ma lo scrivo lo stesso, perché qualcosa, dentro, chiede spazio.

Poi, torno a me. Mi accorgo che sto per allungare la mano verso il mio telefono cellulare, un gesto automatico, un riflesso condizionato. Potrei distrarmi per cinque minuti, forse dieci, forse qualcosa di più. Controllare una notizia, guardare un video, perdermi in qualcosa che sarà presto dimenticato.

Eppure, cerco di restare, di non cedere. E come atto di resistenza, leggo. Leggo per istinto, per respiro, per necessità. Vengo da un altro tempo, o almeno così mi piace pensare. Ma anche per me, oggi, leggere è diventato difficile. Richiede concentrazione, disciplina, una certa dose di tenacia. Ogni pagina attraversata è un piccolo traguardo, un gesto che mi fa sentire libero, seppur libero, davvero, non lo sono.

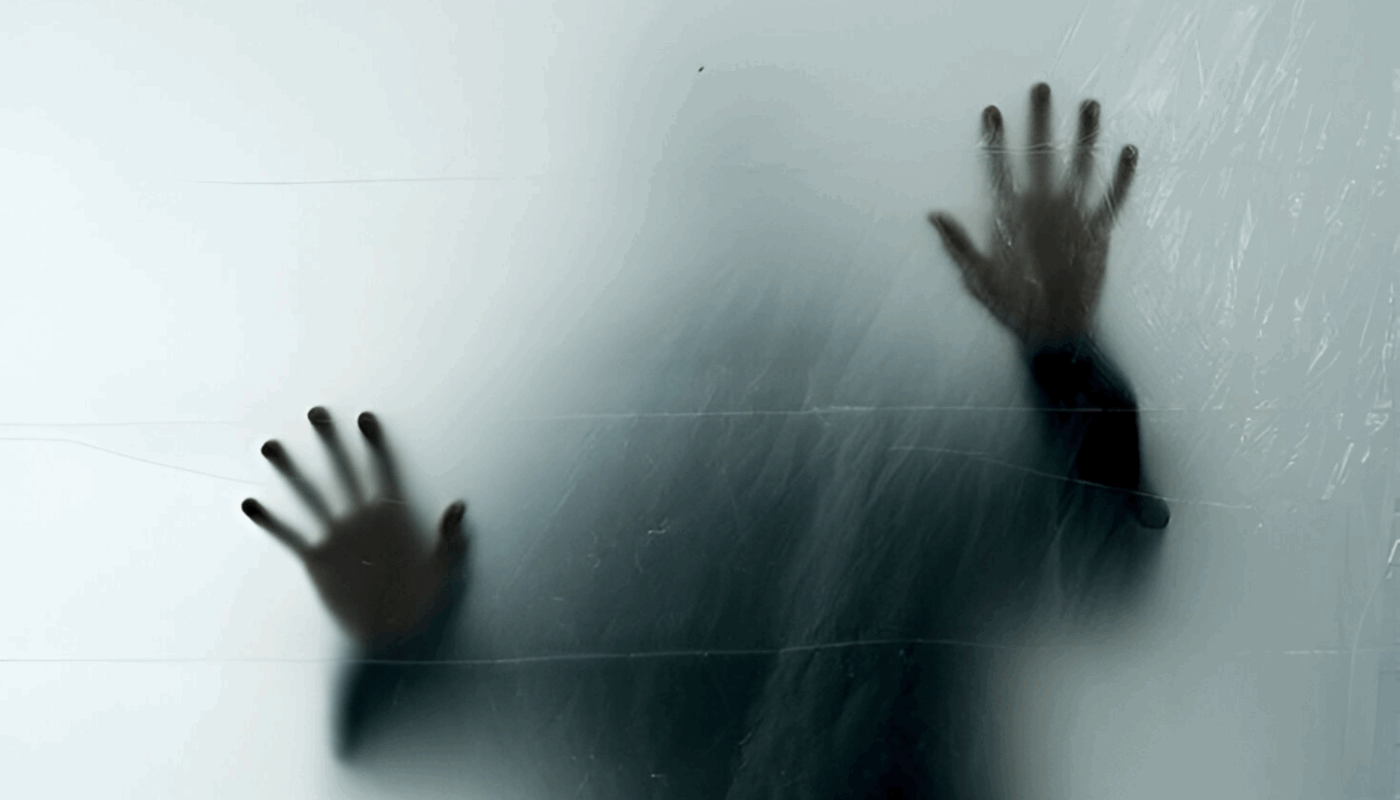

Apro un libro. Scorro le prime pagine ma salto la prefazione: non sarà poi così importante… Comincio a leggere, ma il desiderio di evadere arriva subito. Finisco per imprigionarmi da solo: una notifica, un titolo curioso, la promessa di un contenuto rapido e gratificante. È come se il pensiero lungo, stratificato, fosse diventato un lusso, qualcosa di innaturale. E così, tra un paragrafo e l’altro, inseguo notizie senza contenuto, aria senza ossigeno, cibo senza nutrienti.

E alla fine, cosa resta? Poco. Troppo poco. Conosco molte cose, ma nulla davvero. Scivolo sulla superficie delle pagine, le sfioro, leggo balzando da una parola all’altra. Alcune le salto, altre mi convinco di averle pienamente comprese. Ma non mi attraversano. Non affondano radici. Non lasciano alcuna impronta. E mentre mi illudo di sapere, il tempo si consuma in fretta, logorato da scadenze, urgenze, incombenze.

È una spirale sottile, quasi invisibile, ma subdola. La si scambia per normalità. Eppure ha tutti i tratti di una reale dipendenza: biochimica, psicologica, totalizzante. Cerco ogni giorno di staccarmi, di riconquistare il mio tempo, di costruirmi un tempio. E a tratti ci riesco. Ma poi tutto si dissolve, e devo sforzarmi ancora una volta di rallentare, di ritrovare il mio ritmo, profondità, equilibrio.

Probabilmente, alla fine di questo scritto, avrò la tentazione di chiedere un parere a ChatGPT. Mi farà da critico letterario, mi dirà se ho scritto bene, male, quali errori ho commesso, se le mie parole sono sincere, emotivamente penetranti. E paradossalmente, lo chiederò a un sistema che non ha emozioni, che elabora ma non sente, che misura ma non vive. E mi chiedo: può davvero dirmelo?

David Sarnoff sosteneva che la tecnologia non è, in sé, né buona né cattiva: è l’uso che se ne fa a determinarne il valore. Una massima che molti definiscono saggia, ma che a me appare ingenua, ipocrita, a tratti persino stupida. Perché presuppone una libertà di scelta che non ci appartiene. L’uso della tecnologia non è mai stato del tutto nostro: è orientato, previsto, manipolato. E per questo, chi tenta di sottrarsi a questo totalitarismo sottile, anche solo per un attimo è, per me, già degno di rispetto.

Le tecnologie non si limitano a modificare il nostro ambiente, ma agiscono in profondità. Il loro è a tutti gli effetti un biopotere: plasmano la nostra biologia, modellano i ritmi cerebrali, riscrivono i nostri bisogni, ridefiniscono la nostra realtà. E nel farlo, la delimitano. Una realtà sola e preconfezionata, che non ammette alternative radicali, ma solo leggere deviazioni.

Ma forse, almeno, il solo accorgersi della prigione è già una breccia. Staccarsi, deviare anche solo per un istante. Vedere il limite, narrarlo, urlarlo. Scrivere queste righe è il mio piccolo tentativo di resistenza. Una forma di lotta a bassa intensità, ma non per questo meno necessaria.

A chi lotta come me, con me, un pensiero.